葡萄酒的起源探究与传播发展

2023-06-30

关注小爱,了解更多葡萄酒知识。 -THE END- 爱凡尼,爱上非凡的你~ 爱凡尼进口葡萄酒领航者 专注于挑选全球各国葡萄酒。 深圳地址:深圳市龙岗区南湾街道平吉大道1号建昇大厦B座3楼301-5室 郑州地址:郑州经开区经北二路与第九大街交叉口郑州综合保税区A区8号楼西侧二层 电话:400-036-9159

据考究资料,7000多年前,小亚细亚里海和黑海之间及其南岸地区可能最早开始栽种葡萄,而古波斯(今伊朗)最早开始酿造葡萄酒。人类发现了这种神奇的饮料并开始有目的地栽培、驯化野生葡萄,酿造葡萄酒,并将这种技艺传播开去。

公元前3世纪左右,海上开拓者将之带到希腊诸海岛,随即传人高卢(今法国),同时,罗马人也从希腊学到了葡萄栽培和葡萄酒酿造的技术,罗马帝国进行殖民扩张将这种技术传遍了法国,西班牙,北非以及德国莱茵河流域地区。15世纪至16世纪,这种技术传入南非、澳大利亚、新西兰、日本、朝鲜;19 世纪中叶,传入美国。现在,世界各地都有葡萄栽培和葡萄酒酿造。

1

葡萄酒文化在古代中国普及的局限性

“葡萄美酒夜光杯” 唐代诗人王翰所作的中国人几乎耳熟能详的诗句,是葡萄或葡萄酒这种舶来品与中国传统文化相融合的结晶。在中国,葡萄栽培和葡萄酒酿造的技术的传入归功于汉代张骞出使西域。《史记.大宛列传》记载:“宛左右以蒲陶为酒,富人藏酒至万余石,久者数十岁不败。俗嗜酒,马嗜苜蓿。汉使取其实来,于是天子始种苜蓿、蒲陶肥饶也。”

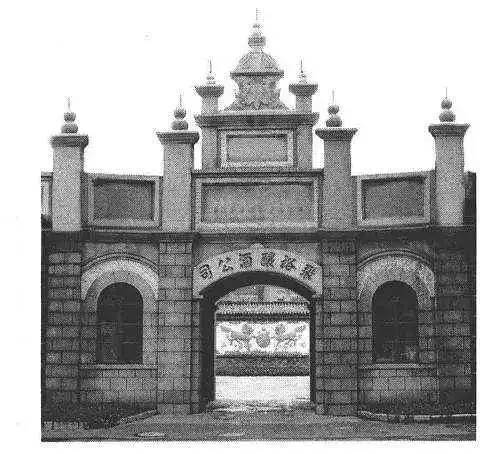

魏晋南北朝,唐宋元三朝,栽培和酿造技术得到较好的发展,葡萄酒文化也逐渐形成,并到达一个顶峰。但当时只有极少的地区(如凉州)能栽培葡萄,交通并没有现在那么发达,葡萄酒只能作为一种流传在王孙贵族以及部分文人之间的珍贵饮料,没有成为大众饮料。明清两代葡萄酒业没有得到更多的发展,直到1892年张弼士创建张裕葡萄酒厂,中国葡萄酒业开始工业化生产。然而大多数酒厂在长时间的内外战争中遭到严重的打击,逐渐衰落下去,纷纷倒闭。新中国成立之后,葡萄酒业得到政府的重视,慢慢的再次发展起来,渐成为受欢迎的饮品。由此可见,中国葡萄酒业的发展可谓一波三折,还没来得及形成深入民心的本土文化,可以说存在着文化断层。

2

中西葡萄酒文化的传播

广义上的葡萄酒文化包括几千年来不断改进和提高的葡萄栽培管理技术、葡萄酒酿造技术,法律制度,酒俗酒礼,饮酒器皿以及文人墨客所创作的与葡萄酒相关的书画、诗文词句等,狭义上的葡萄酒文化则仅指葡萄酒品饮的礼节,风俗,逸闻等。

中国本土的葡萄酒文化并没有得到全面地发展,多数停留在简单的论述及文人们的饮酒逸事上,没有发展出如白酒类似的酒俗酒礼,成为遵循的一种行为规范。而西方国家在持续不断的探索中,葡萄酒文化得到了全面地发展。因此,中国人在饮用葡萄酒时,会受到西方葡萄酒文化的引导。另一方面,在中国传统文化的影响下,葡萄酒的消费又会受到中国人固有观念和习惯的影响。

3

中西饮食礼仪文化的分歧

作为一个农业大国,中国传统文化本质上是一种农耕文化,追求自给自足。这种封闭保守的农耕文化与西方提倡的开放,个人解放与自由的游牧或海洋文化是有着强烈的反差的。因此,表现在饮食文化上,中西方的酒文化也便有着本质的区别。中国人的饮食结构注重植物性食物与动物性食物的搭配,而多数西方国家如法国,美国,英国饮食结构偏向动物性食品,肉、蛋、奶占较大的比例,高脂肪高蛋白,而饮用葡萄酒有助于消化,适量饮用能预防减少心血管疾病的发生。西方独特的饮食结构使西方国家更偏向于饮用葡萄酒。

在中国,饮食在人们心目中已经远远超出了物质层面的享受,被赋予更多情感方面的意义,超越其他一切物质的重要性。尽管随着物质水平的提高,人们见面打招呼从“你吃了吗”逐渐转变成“你吃了啥”,这种问候方式的转变丝毫没有动摇饮食在人们心中的地位,恰恰更加说明其重要性。这种情感体验表现在餐桌上,中国人喝酒讲的是一种感情,“感情深,一口闷;感情浅,舔一舔”。只要有恰当的理由,中国人就会以此表达友好。不管你酒量如何,上了餐桌,你就得遵守这不成文的规矩。要不就会被视为对对方不敬,“敬酒”不吃就得吃“罚酒”。酒成为一种表达感情的工具,至于酒本身味道是好是坏已无关重要。

相比之下,西方人则多为了喝酒而喝酒,更注重喝酒的过程,注重对酒本身的品尝和欣赏。在宴会上,敬酒一般选择在主菜吃完、甜菜未上之间,敬酒时将酒杯高举齐眼,注视对方,且最少要喝一口酒,以示敬意,喝多少酒则随个人喜好,轻松自在。

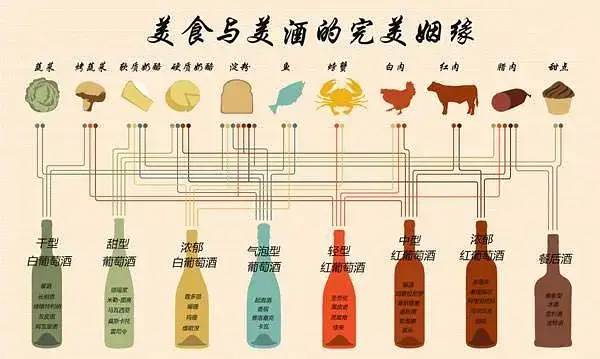

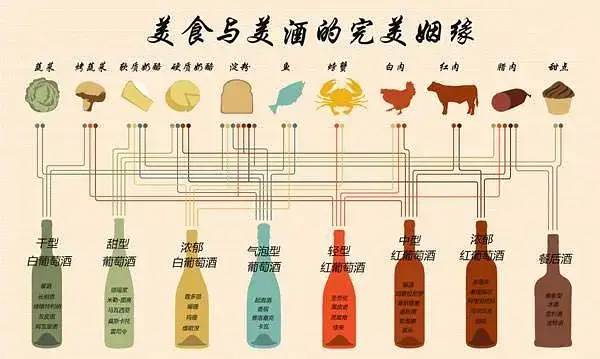

仅从餐桌礼仪上讲,在相当长一段时间内,西方人不断探索,逐渐形成了一套享受葡萄酒的餐桌礼仪。如注重酒杯与葡萄酒种的搭配、葡萄酒种与菜肴的搭配;讲究在恰当的温度范围内饮用香槟酒,干红,干白等各种葡萄酒。另外,他们在斟酒,倒酒,品尝,菜肴的配搭各方面都有近乎严格的要求。这些可谓繁琐的餐桌礼仪显然还不能被中国人普遍接受。

关注小爱,了解更多葡萄酒知识。 -THE END- 爱凡尼,爱上非凡的你~ 爱凡尼进口葡萄酒领航者 专注于挑选全球各国葡萄酒。 深圳地址:深圳市龙岗区南湾街道平吉大道1号建昇大厦B座3楼301-5室 郑州地址:郑州经开区经北二路与第九大街交叉口郑州综合保税区A区8号楼西侧二层 电话:400-036-9159